清晨的昂拉鄉,黃河的水汽在晨光中裊裊升騰,空氣里浮起一縷熟悉的麥香。那不是誰家灶臺飄出的炊煙,而是從黃土深處、從大地胸膛中緩緩醒來的味道——黃南土燒饃饃,就要“出土”了。

揉成面團

天還未全亮,黃南藏族自治州尖扎縣昂拉鄉措加村,更尕卓瑪夫妻已經忙活起來。和面、發酵、揉捏、塑形……每一步都不必細想,那些動作早已長在他們的掌紋里,融進每一次呼吸中,像黃河谷地的風一般自然。

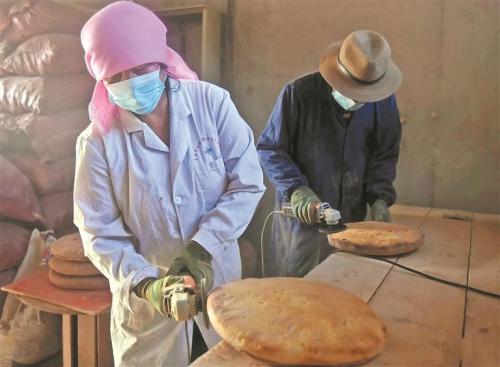

面坯被埋進高溫的高嶺土中,靜靜等待蘇醒。烈火舔舐,高溫滲透,原本白生生的面坯,漸漸褪去生澀,披上一身金黃。待到“出土”時,更尕卓瑪用打磨機輕磨饃面,泥土與焦皮簌簌落下,露出細密溫潤的紋路——像極了腳下這片被黃河水沖刷了千年的土地。

打磨土饃表面的灰

這就是“昂拉果饃切”。藏語里,“果饃切”是又圓又大的燒饃,它外酥內軟,麥香撲鼻,是這片黃土地才有的獨特滋味。

黃河谷底小麥的自磨面,取黃河水,用黃泥筑窯的灶臺上加熱高嶺土——每一個步驟,都離不開這片水土的饋贈。在過去那些不富裕的年歲里,先人們就是用這樣質樸的方式,讓面粉在土與火的交織中重獲新生。2018年,這門手藝被列入省級非物質文化遺產,可制作的過程,依然遵循著最古老的法則。

夫妻協作

土燒饃的香氣里,能嘗出黃河文化的厚重。它不像江南點心那般精致繁復,卻在簡單的土烤中,激發出糧食最本真的甜香。一如這黃河谷地的農耕文化——不張揚,不喧嘩,只在歲月沉淀中,默默醞釀出獨特的風味。

當土燒饃獲得吉尼斯紀錄的認證,這門老手藝也迎來了新光。但昂拉人心里清楚:真正的傳承不在那一紙證書,而在每一個從漸涼的高嶺土中捧出、帶著黃河泥土溫度的饃饃里。那麥香,永遠不會散。

將土燒饃包裝

如今,“昂拉果饃切”這道農家美味,成了更尕卓瑪一家致富的“金鑰匙”。靠著這門手藝,他們每年能有三十萬元的收入。傳統,就這樣在新時代的土壤里,既守住了根,又發出了鮮嫩的芽。

(來源:青海日報)

一排排燒制中的土燒饃

面坯壓孔排氣