11月19日17時,冬日的寒氣像針一樣扎在臉上,曹至強卻渾然不覺。他后退兩步,盯著那面剛剛完工的墻畫——凝了一整個下午的眉頭終于舒展開來,凍得發(fā)紅的臉上浮出輕松的微笑。呼出的白氣在傍晚的風(fēng)里散去,而那面原本陳舊的老墻,在這個冬天竟意外“復(fù)活”了。

這是“兩個洋芋蛋兒”團隊的又一幅作品。鮮亮靈動的色彩背后,是一群正默默用創(chuàng)意改變城市的年輕人。站在最前面的,便是青海亦耕文化傳播有限公司負責(zé)人曹至強。

時間撥回到2012年。22歲的曹至強剛從青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院園林專業(yè)畢業(yè)。按常規(guī),他可以找一份和專業(yè)相關(guān)的工作,走一條相對穩(wěn)當(dāng)?shù)穆贰5嬲隣縿铀模瑥膩聿皇菆@林,而是從小就在心里扎下根的藝術(shù)夢想。于是,他選擇走向書畫教育。

“我12歲開始跟著馬國良老師學(xué)書法,大學(xué)又繼續(xù)學(xué)國畫。”他說這句話時,語氣里仍帶著對那個執(zhí)著少年的懷念。

那一年,他只身在西寧市城東區(qū)東關(guān)大街街道辦事處北關(guān)社區(qū)租下一間不足20平方米的小教室,創(chuàng)辦了自己的第一所書畫培訓(xùn)學(xué)校——“逸青書畫”。

第一次授課時,他緊張到手心全是汗。不是怕講不好,而是怕辜負家長的信任。就是這份樸素的敬畏感,讓這份事業(yè)越做越扎實:從十來個孩子,到幾十名學(xué)生陸續(xù)考入藝術(shù)院校;從一個人撐起所有課程,到如今擁有九位年輕教師;從臨時教室,到如今課程體系完備的藝術(shù)空間。

然而,故事在這里并沒有變得輕松。

“藝術(shù)專業(yè)就業(yè)形勢不容樂觀,我教出的孩子也一樣。”一屆屆學(xué)生畢業(yè)后的情況,讓他深感無力,就像親手點亮一盞燈,卻看著它在風(fēng)里搖搖欲墜。

于是,他決定換一種方式繼續(xù)“教學(xué)”。

2023年,他做了一個大膽的決定——將學(xué)校升級為“亦耕文化”,注冊成立青海亦耕文化傳播有限公司。從教授藝術(shù)到以藝術(shù)謀生,他的創(chuàng)業(yè)進入第二篇章。

如今,公司有7名員工,其中6名都是從他教室里走出去、又選擇回來的學(xué)生。他們參與承辦全省“民族團結(jié)進步杯”美術(shù)書法作品大賽,一起挖掘有潛力的青少年,把展覽、比賽、文化活動做得越來越專業(yè)、越來越成熟。

2024年,團隊開始嘗試做短視頻賬號。

起初,幾乎一片沉寂。直播賣畫無人問津,作品發(fā)布石沉大海,粉絲數(shù)量始終停在個位數(shù)。

“那段時間特別迷茫,干著最熟悉的事,卻不知道路在何方。”團隊成員馬小剛坦言。

馬小剛曾是曹至強的學(xué)生,如今是團隊里最年輕、也最勤快的“筆頭”。他畢業(yè)于北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院,聽說曹至強創(chuàng)業(yè),幾乎是“說走就走”地回來了。“我喜歡畫畫,跟著老師做事,特別安心。”他說。

但這份安心,在數(shù)據(jù)“冷冷清清”的現(xiàn)實面前,也曾暗暗動搖。轉(zhuǎn)機在困境中悄然出現(xiàn)。

得知團隊遇到瓶頸后,共青團城東區(qū)委員會在一次座談會上,將一個熱門墻繪賬號推送給曹至強,為團隊打開了新視野。“你們的專業(yè)就在這兒,城市也需要年輕力量。可以試試墻繪。”這句話點醒了曹至強。

很快,共青團城東區(qū)委員會與“兩個洋芋蛋兒”團隊攜手推出的“城市彩蛋計劃”上線。在團組織牽線和社區(qū)支持下,團隊負責(zé)設(shè)計與繪制。首批四面墻繪完成后,賬號增加了300多名粉絲,視頻播放量全部破萬。

但真正讓團隊紅了眼眶的,是評論區(qū)那些溫暖的聲音:“謝謝你們讓索麻巷的墻活了!”“畫得太好了!”“能來我們小區(qū)畫嗎?”

那一刻,“兩個洋芋蛋兒”團隊第一次真切感到自己不只是畫畫,而是在和城市一起成長。

墻繪,最難的不是畫,而是設(shè)計。

“索麻巷那面墻,我們卡了半個月。”曹至強回憶。團隊查閱文史資料、采訪城東區(qū)政協(xié)文史專員、翻閱北關(guān)村的舊照片……直到一張泛黃的老照片讓靈感涌了上來。作品完成時,許多老街坊專程前來打卡。

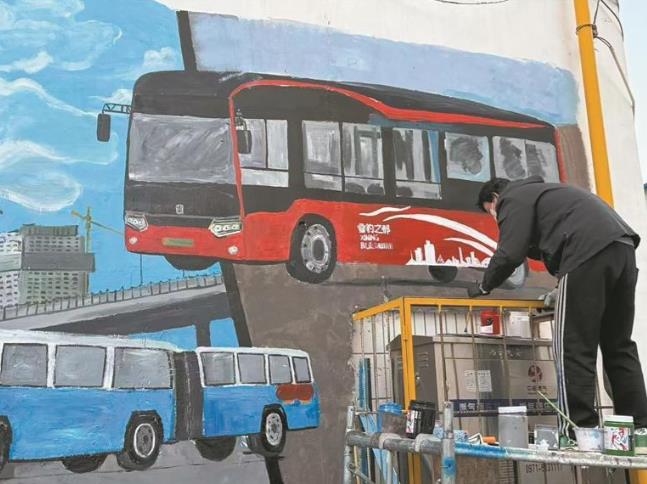

另一幅講述“汽車八廠”的墻繪,更是讓團隊至今難忘。幾位老職工圍著墻說:“我們汽車八廠,終于有人記得了。”

那一刻,曹至強站在墻前,長長呼出一口氣。

“看到曾經(jīng)的學(xué)生、現(xiàn)在的小伙伴能聚在一起,一起做喜歡的事,還能被社會看見,這是最大的幸福。”對曹至強來說,更大的滿足感來自團隊。

老墻因他們煥發(fā)新生,街巷因他們而續(xù)寫故事。“兩個洋芋蛋兒”的名字,也在越來越響。

十多年,從一個教室到一個團隊,從“傳授藝術(shù)”到“用藝術(shù)改變生活”——因為畫筆有光,所以青春有路。

(來源:青海日報)